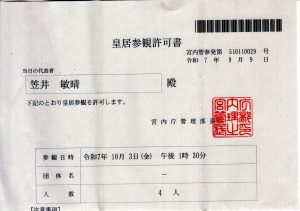

散策コースをインターネットで探していましたらなんと皇居宮殿を散策出来る事を発見いたしました。(桜や紅葉の通り抜けとは別ものです)予約は1ケ月前からなので実際に試してみるとWEB予約は程なくふさがってしまい電話&郵送方式に切り替えチャレンジし、ようやく10月3日の午後コース予約をゲットできました。 当日は千代田線二重橋前駅で下車し集合定場所の桔梗門まで行きました、これが桔梗門で太田道灌の家紋が桔梗だったそうです。

当日は千代田線二重橋前駅で下車し集合定場所の桔梗門まで行きました、これが桔梗門で太田道灌の家紋が桔梗だったそうです。

|

|

当日枠を入手する為に並んでいる人達を横目に参観許可証を提示しパスをもらいました。

ここ休所(窓明館)で時間待ち、持ち物検査もありました。休所にはお土産コーナー、自販機、コインロッカー、トイレなどがありました、

ここ休所(窓明館)で時間待ち、持ち物検査もありました。休所にはお土産コーナー、自販機、コインロッカー、トイレなどがありました、 休所(窓明館)の隣りにあるのが元枢密院庁舎で現在は皇宮警察の本部だそうです。何となく国会議事堂に似ていますが議事堂はこの建物をモデルに建築されたそうで、こちらの方が先輩だそうです。

休所(窓明館)の隣りにあるのが元枢密院庁舎で現在は皇宮警察の本部だそうです。何となく国会議事堂に似ていますが議事堂はこの建物をモデルに建築されたそうで、こちらの方が先輩だそうです。

13:30に参観がスタートし先ずは富士見櫓です、富士見櫓は高さ16メートルでどこから見ても正面に見えるので「八方正面の櫓」と呼ばれるそうです。ガイドの方は富士見櫓に登ったことがあるそうですが、ビルに遮られて富士山は見えなかったそうです。

13:30に参観がスタートし先ずは富士見櫓です、富士見櫓は高さ16メートルでどこから見ても正面に見えるので「八方正面の櫓」と呼ばれるそうです。ガイドの方は富士見櫓に登ったことがあるそうですが、ビルに遮られて富士山は見えなかったそうです。 ここからが宮殿に続く道で普段は入る事ができません、私も桜の通り抜けの時には閉鎖されており宮内庁の庁舎を左手にみて通過でした。

ここからが宮殿に続く道で普段は入る事ができません、私も桜の通り抜けの時には閉鎖されており宮内庁の庁舎を左手にみて通過でした。 これです本物です、宮殿です、長和殿です、なんと163メートルの長さです、天皇誕生日には陛下がお出ましになられます。土台部分は思ったほど高くなく身近に感じられます。写真奥左手の中門をくぐると二重橋です。

これです本物です、宮殿です、長和殿です、なんと163メートルの長さです、天皇誕生日には陛下がお出ましになられます。土台部分は思ったほど高くなく身近に感じられます。写真奥左手の中門をくぐると二重橋です。

正月2日、この位置に立つことはまず不可能でしょう、一般参賀の時は写真の白い石の線が最前列になるそうです。

正月2日、この位置に立つことはまず不可能でしょう、一般参賀の時は写真の白い石の線が最前列になるそうです。 なお長和殿の地下には120台分の駐車場があるそうです。

なお長和殿の地下には120台分の駐車場があるそうです。 長和殿から正殿に続く回廊左手の庭、よく手入れされた庭木、高さ数メートルの二つの円形部分は職人さんが枝を掻き分け潜りこんだり梯子を掛けて顔を出したりして手入れするそうで、紅葉の季節は特に見事だそうです。

長和殿から正殿に続く回廊左手の庭、よく手入れされた庭木、高さ数メートルの二つの円形部分は職人さんが枝を掻き分け潜りこんだり梯子を掛けて顔を出したりして手入れするそうで、紅葉の季節は特に見事だそうです。 二重橋と言えば上の写真が有名ですが、正しくはこの正門石橋は二重橋ではありません。

二重橋と言えば上の写真が有名ですが、正しくはこの正門石橋は二重橋ではありません。 正門石橋の奥にある白く見えている正門鉄橋が本当の二重橋なんです、江戸時代に木造の橋を補強するため橋げたを二重にした為二重橋と呼ばれ、その後木製から現在の鉄製に架け替えられました。

正門石橋の奥にある白く見えている正門鉄橋が本当の二重橋なんです、江戸時代に木造の橋を補強するため橋げたを二重にした為二重橋と呼ばれ、その後木製から現在の鉄製に架け替えられました。 我々も二重橋の前まで行きましたが、橋げたの塗装工事中で二重橋を渡る事はできませんでした。

我々も二重橋の前まで行きましたが、橋げたの塗装工事中で二重橋を渡る事はできませんでした。 Google Earthで上空からみると左が正門石橋で、右が正門鉄橋(二重橋)です。

Google Earthで上空からみると左が正門石橋で、右が正門鉄橋(二重橋)です。

二重橋の手前を折り返し戻って来た所が長和殿の南車寄せです、大統領や信任状捧呈の大使など海外のお客様をお迎えするのがここ南車寄せで、よくテレビに馬車の列が映りますね。

二重橋の手前を折り返し戻って来た所が長和殿の南車寄せです、大統領や信任状捧呈の大使など海外のお客様をお迎えするのがここ南車寄せで、よくテレビに馬車の列が映りますね。 国内のお客様は北車寄せからの利用が中心です、右隣は280坪もある豊明殿で宮中晩餐会が開かれます。

国内のお客様は北車寄せからの利用が中心です、右隣は280坪もある豊明殿で宮中晩餐会が開かれます。 豊明殿を左手に見ながら進みます。すると滅多に写真の題材にならないマニアックな建築物である渡廊下、宮殿と宮内庁本庁は本庁左隅から渡廊下で宮殿と繋がっており渡廊下には『紅葉渡』という名前まであるそうです。

豊明殿を左手に見ながら進みます。すると滅多に写真の題材にならないマニアックな建築物である渡廊下、宮殿と宮内庁本庁は本庁左隅から渡廊下で宮殿と繋がっており渡廊下には『紅葉渡』という名前まであるそうです。 散策ゴール近くの蓮池壕(今年は猛暑で蓮も枯れ始めていました)を通過して桔梗門に戻りました。

散策ゴール近くの蓮池壕(今年は猛暑で蓮も枯れ始めていました)を通過して桔梗門に戻りました。 最後にガイドの方一押しのアングル、中央は富士見櫓です。

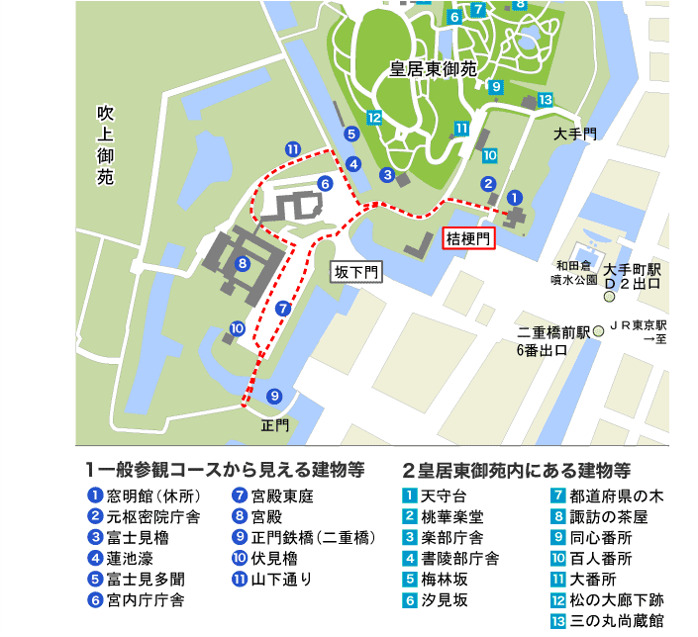

最後にガイドの方一押しのアングル、中央は富士見櫓です。 2.2㎞1時間15分のコースで、上記の絵図が参観ルートでした。正月の一般参賀では混雑で大変ですが予約制の参観では慌てず宮殿を散策できしました。

2.2㎞1時間15分のコースで、上記の絵図が参観ルートでした。正月の一般参賀では混雑で大変ですが予約制の参観では慌てず宮殿を散策できしました。 日本の美そのものである皇居宮殿やよく手入れされた庭木には私達だけではなく参観者全員が魅了されたことでしょう。記念写真で締めくくりました。

日本の美そのものである皇居宮殿やよく手入れされた庭木には私達だけではなく参観者全員が魅了されたことでしょう。記念写真で締めくくりました。

笠井敏晴 (散策会世話役 1972年 教育卒)

追記:時間がありましたので丸善・丸の内本店で『西園寺公望の思想と立命館展』もみてきました、直筆の手紙や文部大臣の辞令、第二次教育勅語の草案など興味深いものが多数あり良い時間を過ごしました。